Le maquis et les combats de Saint Marcel (1939-1945)

Au printemps 1944, aux abords de Saint-Marcel (Morbihan), un maquis est né où plusieurs milliers de jeunes résistants bretons ont été armés grâce au plus grand parachutage allié en France Occupée. L’objectif : reprendre la lutte pour la libération du territoire français. La bataille de Saint-Marcel a eu lieu le 18 juin 1944.

Année 1943 :

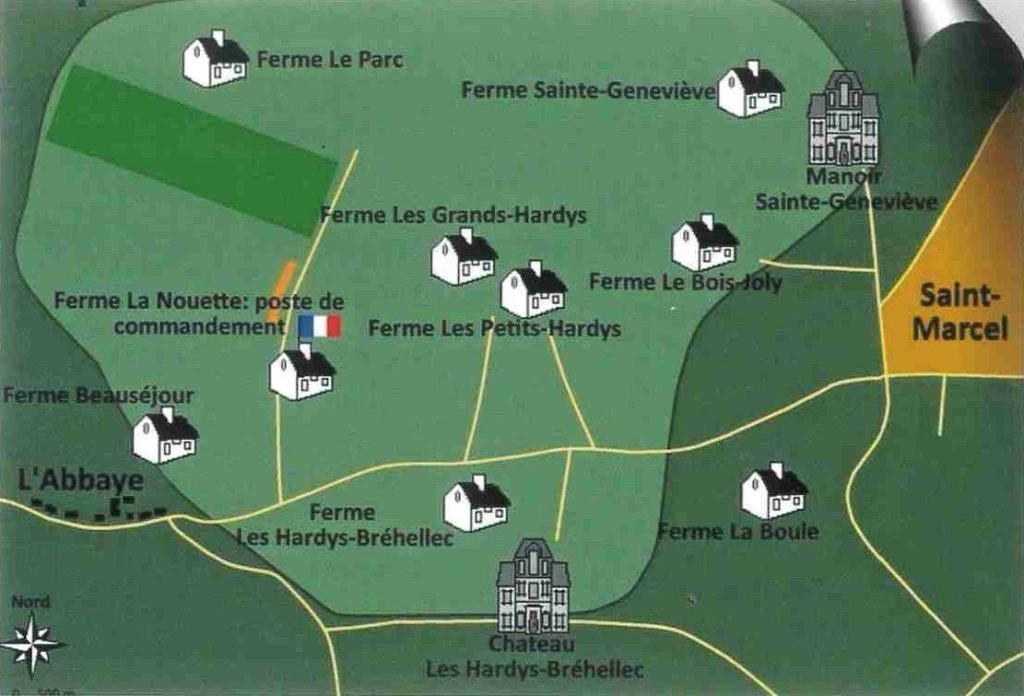

Non loin de Vannes, aux confins occidentaux du village de Saint-Marcel, le terrain de la Ferme de la Nouette est choisi, dès février 1943, comme terrain de parachutage d’hommes et de matériel pour la Résistance morbihannaise par le Bureau des opérations aériennes de la France Libre. Cette opération prend le nom de code de “Baleine”. Le premier et unique parachutage avant les combats de 1944 aura lieu en mai 1943.

Cependant, fin 1943, ce terrain est choisi par le chef départemental de l’Armée Secrète pour la réception d’armes et des renforts qui doivent être parachutés au moment du futur débarquement. Un petit groupe de résistants se constitue autour du camp.

Mai 1944 :

Dès le mois de mai 1944, les premières opérations de sabotage des voies ferrées de la région commencent alors qu’arrive à la Nouette le délégué militaire régional et chef du bataillon d’ouvriers de l’artillerie (BOA) de Bretagne, Valentin Abeille. Dès le 23 mai, le Plan Vert est mis en place pour la destruction de toutes les voies ferrées de la région ainsi que le Plan Violet destiné à la destruction des lignes téléphoniques. Le département du Morbihan est divisé en 5 secteurs FFI.

Juin 1944 :

Tandis que le 3 juin 1944, l’ennemi réussit à arrêter Valentin Abeille et son adjoint, Edouard Paysant du BOA arrive dans le Morbihan avec un équipement radio. Dès le lendemain, la radio de Londres ordonne l’exécution immédiate du Plan Vert et du Plan Violet, puis le 5 juin suit l’ordre de l’exécution du Plan Rouge (déclenchement des opérations de Guérilla). Toutes ces opérations sont destinées à faciliter le débarquement imminent en désorganisant les communications de l’ennemi. Cependant, le colonel Morice, chef des FFI du Finistère décrète la mobilisation générale et le regroupement de 4 bataillons FFI tandis qu’il adresse à l’état-major allié une demande de parachutage d’armes.

Ils font partie des parachutistes de la France Libre, dépendant du SAS (Spécial Airbonne Service), 2e régiment de chasseurs parachutistes qui a déjà participé à des combats glorieux, notamment au sein de la 8e armée britannique pendant la campagne de Libye de 1942 à 1943. Cette unité est sous les ordres du colonel Bourgoin.

Les parachutistes ont une double mission : exécution des sabotages pour isoler la presqu’île bretonne et empêcher l’envoi de renforts allemands vers les lieux de débarquements, infiltration à l’intérieur de la Bretagne et constitution de bases destinées à recevoir des unités parachutées ou aéroportées. C’est ainsi que deux détachements précurseurs sont lâchés dans les Côtes du Nord et le Morbihan afin d’examiner les forces de l’ennemi et les possibilités défensives en coopération avec la Résistance pour former une base d’accueil pour les opérations futures.

De même, dans le Morbihan, le groupe du lieutenant Marienne est parachuté à Plumelec, le groupement du lieutenant Deplante près de Guéhenno. Le groupe de Marienne essuie un feu nourri de la garnison allemande de Plumelec et perd un de ses hommes, le caporal Bouëtard, breton, premier soldat allié tombé dans les combats de la Libération. Trois radios seront capturés avec le matériel de transmission.

Dans la journée du 6 juin, les chefs locaux et départementaux de la Résistance se regroupent au camp de la Nouette. Des maquisards y arrivent également, rejoints dès le 7 juin par beaucoup de volontaires notamment un important personnel féminin et des parachutistes dont les chefs Marienne et Deplante.

La Nouette, sous le nom de base Dingson, est le point de ralliement des parachutistes du Morbihan. Dès le 8 juin, impressionné par l’importance et l’organisation du maquis, Marienne envoie au colonel Bourgoin, alors à Londres, un message par lequel il réclame des armes, de l’essence, du matériel sanitaire et des uniformes. Il presse son chef de le rejoindre. Les jours suivants, le maquis est renforcé par notamment un bataillon venant de Ploërmel-Josselin puis par le colonel Bourgoin. Quelques jours plus tard également, une cinquantaine d’hommes les rejoignent puis cent cinquante autres. Des avions britanniques larguent un important matériel (700 containers dans la nuit du 13 au 14 juin).

Tandis que le colonel Bourgoin décide de continuer les opérations de guérilla en évitant toutes batailles rangées, les Allemands lancent 6 régiments des “Unités de l’Est” à la recherche de ceux qu’ils appellent des “terroristes”. C’est ainsi que les combats vont s’engager avant que l’ordre de dispersion des maquis ait pu être donné. Au moment des combats, le camp de la Nouette est défendu par environ 2 400 hommes résistants et parachutistes. Les Allemands vont attaquer avec des effectifs doubles et un armement supérieur.

18 juin 1944 :

Dans la matinée du 18 juin 1944, les Allemands vont lancer deux attaques successives. Après plusieurs heures de combats, ils sont obligés de se replier avec de lourdes pertes. Dans l’après-midi, la Wehrmacht lance une troisième attaque après avoir reçu des renforts provenant notamment d’une division de parachutistes. L’avance de l’ennemi est contenue au cours de violents combats tandis que les Allemands sont bombardés par des avions britanniques. Les Allemands reçoivent toujours des renforts. Si la ferme du Bois Joly est prise par l’ennemi, une contre-offensive des résistants le repousse. Cependant, dans la soirée, la poussée allemande reprend en force. Les combats sont très violents et les colonels Bourgoin et Morice ordonnent le décrochage et la dispersion du maquis. Le camp est lentement évacué après que l’on ait fait sauter les réserves d’explosifs et de munitions. Le lendemain, 19 juin, les Allemands investissent complètement le camp.

A Saint-Marcel et les communes des environs les maquisards sont traqués, les populations terrorisées. Les brutalités se multiplient, accompagnées d’exécutions sommaires notamment de plusieurs résistants et parachutistes ainsi que de civils. Les 25 et 27 juin les châteaux de Sainte-Geneviève et des Hardys-Béhélec sont incendiés et ce qu’il reste des fermes et du bourg de Saint Marcel sont détruits.

Au bilan, l’opération a coûté 560 tués aux Allemands et de nombreux blessés, et la mort de 50 parachutistes et de 200 maquisards tués ou disparus. De faibles pertes par rapport aux 10.000 maquisards équipés et encadrés du département qui restent sur pied de guerre et la rage de la vengeance vissée aux tripes.

Après la dispersion, les parachutistes et les résistants continuent leur mission de harcèlement et de désorganisation des arrières de l’ennemi.

Il faut attendre le mois d’août, et la percée américaine à Avranches vers l’est et le sud, pour que toute la Bretagne passe sous le contrôle des maquisards. Ce sont alors près de 80 000 hommes qui combattent aux côtés des Américains et libèrent la côte sud de la Bretagne jusqu’à Quiberon et Crozon, fin août. Les Allemands doivent se retrancher dans les ports de Brest, Lorient et Saint-Nazaire.

Des actes héroïques qui seront à l’origine de terribles représailles pour le village de Saint-Marcel qui a été incendié, pillé, tout comme de nombreuses fermes. Paras SAS et résistants ont été traqués sans pitié. “Les civils sont systématiquement soupçonnés par les Allemands de complicité. Alors de nombreuses arrestations, tortures, exécutions et déportations vont meurtrir la population.

Le 27 juillet 1947, le général de Gaulle vient rendre un vibrant hommage sur les lieux des combats de Saint-Marcel. L’année suivante, le 11 novembre 1948, Saint-Marcel sera reconnue comme commune héroïque avec la remise d’une croix de guerre.